おせち料理ってへぇ~と思う意味や由来があるのを知っていますか?

普段何気なく食べているおせち料理ですが、意味を理解しながら食べると、また違った感じで食べられるのではないでしょうか。

今回は知っていても損はない!おせち料理の意味や由来を重箱と中身別の一覧にしてお届します。

子供向けに簡単に説明しています^^

もくじ: 好きな所から読めるよ

おせち料理の意味や由来は?

おせち料理の由来は、季節の変わり目の節目に稲などの豊作や無病息災、子孫繁栄などを願うために神様にお供えをし、無事を祈る節句行事が始まりです。

奈良時代に中国から伝わったものなのでかなり古いですよね。

節句とは神様に食べ物をお供えするという意味で、御節句(供)(おせちく)とも言われ、下記の5つが豊作や無病息災、こどもの成長、子孫繁栄、邪気払いなどをお願いする行事になっています。

- 1月7日・人日(じんじつ)の節句・・七草の節句(七草粥を食べ豊作と無病息災を願う)

- 3月3日・上巳(じょうし)の節句・・桃の節句(ひな祭りで女の子の成長を祝う)

- 5月5日・端午(たんご)の節句・・端午の節句(こどもの日で男の子の成長を祝う)

- 7月7日・七夕(しちせき)の節句・・笹の節句(七夕で願い事をする、邪気払い)

- 9月9日・重陽(ちょうよう)の節句・・菊の節句(不老長寿や子孫繁栄を願う)

1月1日だけは新年で特別な日のため、7日に人日の節句をずらして元旦と呼び別でお祝いすることになっています。

節句行事はもともと宮中行事だったのですが、元旦のお供えが次第に庶民にも広まり、お供えの呼び名の御節句(おせちく)が段々「おせち」と言われるようになりました。

このような由来から元々は神様にお供えしお願い事をしていたので、おせち料理の食べ物にはそれぞれ意味が込められているんですよ。

おせち料理の重箱の意味は?

おせち料理の中身の食べ物の意味をみる前に、まず先におせち料理をつめる重箱の意味も知っておいてください。

「おめでたいことを重ね、幸せが積み重なっていきますように」という理由から重箱におせち料理が詰められています。

正式な重箱の数は五段重ですが、地域によって違いはあります。

- 一の重・・・1番初めに開けることから神様へのお願いごとが満載の縁起物を詰めた重

- 二の重・・・海老や鯛、お肉など焼き物のメインのおかず

- 三の重・・・煮しめ

- 四の重・・・酢の物

- 五の重・・・何も入れない

ちなみにお屠蘇は1年間の邪気を払って無病長寿を願うために飲みます。ではそれぞれのお重に詰める食べ物を一覧にして意味をみていきますね。

Sponsored Link

おせち料理の中身の意味|子供向け一覧

おせち料理の中身の意味を子供にもわかるよう簡単に一覧にしました。来年のお正月におせち料理を食べる時に思い出して、神様に家族の一年の願いを込めながら食べてみてください。

一の重の中身の意味

一の重には縁起物を詰めます。主に祝い肴と口取りと言われるものを詰めるのですが、祝い肴は、ごまめ、黒豆、数の子のことをいいます。

口取りとはお祝い事の場でお吸い物と共に最初に提供される肴の事でオードブルのようなもので、味付けは甘めです。

|

黒豆 | 黒く日焼けするくらいマメに働けるようにという意味が込められています。また黒色が魔除けを意味することから、邪気払いの意味も持っています。 |

|

数の子 | 卵の数が多い事から子孫繁栄を願います。数の子はニシンが親であることから「二親健在」(両親健在)という意味もあります。 |

|

田作り | 片口イワシを農作物の肥料として使っていた田畑が豊作になったことから五穀豊穣を願います。豊作の当て字「五万米」にちなみ「ごまめ」とも呼びます。 |

|

栗きんとん | きんとんは金団と書くことから、財産や富を得て豊かに1年を過ごすという意味と、かち(臼で叩いてわる)栗とも掛けて勝負に勝つという2つの意味があります。 |

|

伊達巻き | 巻物に似た形から、学問や教養などが備わるようにという意味と習い事や学問が成就するようにという言われがあります。 |

|

かまぼこ | かまぼこの半円形が日の出や年神様を表し縁起がよく、紅色は魔除け、白色は身を清めるという意味をもっています。 |

|

きんぴらごぼう | 怪力無双といわれていた坂田金平にちなみ、強さや丈夫さを願います。 |

|

たたきごぼう | 根づく野菜のため家の土台がしっかりとするように願い、細く長く幸せになりますようという意味 |

|

ゆり根 | 百合根は球根が多く重なっているのですが、その重なり合いが和(仲良く穏やか)に通じると言われています。 |

|

昆布巻き | 語呂合わせでよろこぶという意味や、子生(こぶ)の当て字から子孫繁栄を願います。 |

Sponsored Link

二の重の中身の意味

ニの重には海の幸の焼き物を入れていきます。三段のお重にする場合はここに酢の物を一緒にいれます。メインディッシュ的な役割が二の重です。

地域によっては二の重に口取りを入れる所もあります。

|

エビ | エビがCの字の様に曲がっている姿から、腰が曲がるまで長生きできるようにという長寿の願いを込めています |

|

鯛 | めでたいの語呂合わせで、おめでたいことを意味していますが、他にも「芽出たい」という頑張っていることに芽がでるという意味もあります |

|

ブリ | ブリが成長とともに名前がかわる出世魚をいうことから、出世を願う意味があります。 |

|

うなぎ | うなぎは最近加わった食材ですが、うなぎのぼりという言葉から出世を願っていれます。 |

|

あわび | あわびの身がながく伸びるので、末永くや永遠、発展という意味があります。 |

|

タコ | 多幸(たこ)と掛けてたくさんの幸せが来るようにという意味 |

|

ハマグリ | はまぐりはペアになっている殻以外とはぴったりと形が合わないという性質を持っているため、夫婦円満になるようにという意味があります。 |

|

トコブシ | 別名フクダメということから、福を貯めるという意味でいれます |

三の重の中身の意味

三の重には山の幸である煮物を入れていきます。煮しめにも意味がありますが、それぞれの具材にも意味があります。

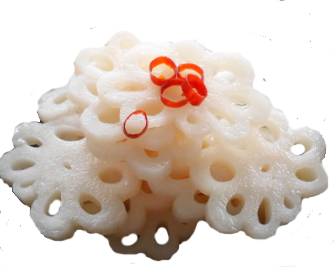

またレンコン、にんじん、こんにゃく、など「ん」のつくものは「運」がつくとも言われ、根菜なので根気がつくいわれがあります。

|

煮しめ | 1つの鍋でいろいろな食材を煮込むことから、家族が仲良く1つになり結ばれるという意味があります。 |

|

レンコン | 穴があることから将来を見通せるという意味があります。明るい未来が待っていることを願っていれます。 |

|

ごぼう | ごぼうの根がまっすぐに深くしっかり張ることから、家や仕事、家族がしっかり根を張り安定することで安心できることを願います。 |

|

くわい | ピョンと出た芽が伸びることから、どんなことにも芽がでるようにという願いがあります |

|

里芋 | 里芋は小芋がたくさんつくことから、子沢山に恵まれるようにという意味があります。 |

|

たけのこ | 成長の早さやまっすぐ伸びることから、子供の成長と出世を願う意味があります。 |

|

しいたけ | しいたけのカサをカメの甲羅に見立てて、長生きできるようにと長寿の意味が込められています。 |

|

梅花にんじん | 梅は花が咲くと必ず実ができることから、物事が実現することを願います。 |

|

手綱こんにゃく | 手綱こんにゃくはねじた部分が綱のような形から、手綱を締めるように心や己を厳しく戒め、戦いに備える心を養うという意味と、縁を結ぶという意味があり、良縁成就や家庭円満を願います。 |

Sponsored Link

四の重の中身の意味

四の重には酢の物を入れていきます。三段にする場合はこのお重の中身は二の重に詰めてください。

詰めるものは絶対にここというワケでも、何段にしなくてはということはありません。大事な事は形式よりも気持ちです^^

|

酢蓮(すばす) | レンコンの穴から見通しをよくするという願いと、花の形に切ることで花の後に実を結ぶようにという意味があります。 |

|

菊花カブ | 菊が長寿を意味することから長生きを願い、かぶを頭と呼ぶことからトップを目指せるようにという意味もあります。 |

|

紅白なます | なますは元々生魚、大根、にんじん、酢で作っていたため”なます”と言いますが、にんじんと大根が紅白の水引に似ていることから、おめでたい意味と、水引に平和の意味があるため日々の平和や心の平和を願います。 |

五の重の中身の意味

五の重は控えの重ともいわれ、何も入れずカラなのですがなぜカラなのでしょうか?いくつか理由がありこんな意味があります。

- その年の神様から頂いた福を詰めるためにカラにしておく

- これから富が増える余地があるためあけておく

- まだまだ幸せや福、めでたいことを詰められるよ、という意味

- 詰められなかったものを詰めるための予備

と何かを詰めるためにあると言われています。

まとめ

おせち料理の由来や中身の意味は、家族が幸せになる願いがたくさん詰まっていたのですね。

意味がわかって食べると、また違った気持ちになりますよね。

今までは何気なく食べていても、この意味のものは食べておこうかな、食べてもらいたいな、など考えてしまいますね^^

幸せが詰まったおせち料理、買うのもいいですが作ってみてもいいですね。